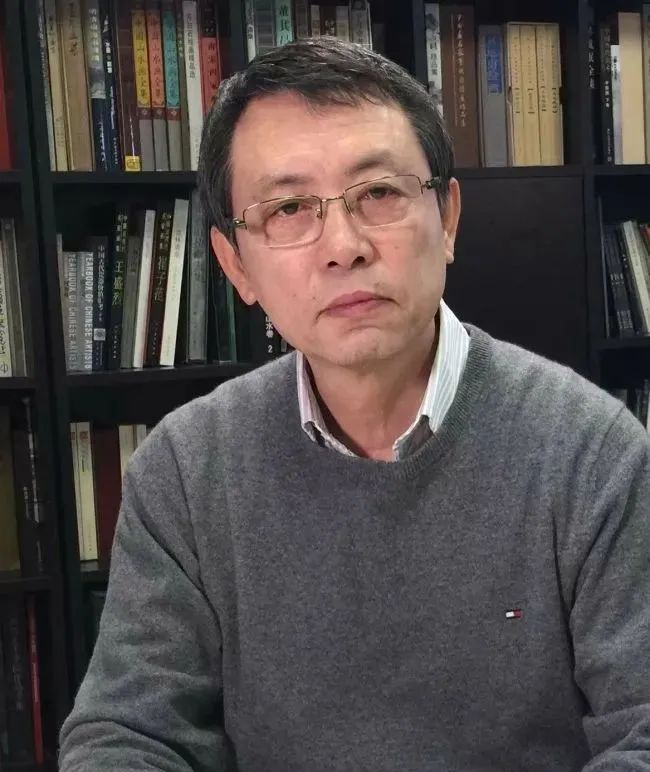

韩敬伟 | 中西绘画融合的实践者

韩敬伟,清华大学美术学院教授、博士生导师、中国国家画院研究员。

主要绘画作品获奖情况:曾获第七届全国美术作品展铜牌奖;第九届全国美术作品展优秀奖;第十届全国美术作品展铜牌奖;第二届全国中国画展银奖;第二届中国美术金彩奖展铜牌奖。

主要教学成果:曾获国家级教学成果奖二等奖。主讲《山水画技法》被认定为首批国家级一流本科课程。教材《山水写生教程》和《韩敬伟扇面集——山水教学稿》均获清华大学优秀教材二等奖。出版其他教材:《国家级教学成果奖教授讲堂》视频光盘六部,《笔墨训练教程》,《山水画技法》。线上两门中英文课程《山水画技法》、《山水写生》均由学堂在线向全球开通。出版绘画专集十余部。

20世纪以来,中国传统绘画在西方绘画影响下发生了很大的变化。原本被古代文人视为小道的绘画,通常只作为成就人生的一种路径,文人画家更关心的是内在心灵的涵养,没有像西方艺术家那样投身于一个专门的艺术领域,因此对绘画自身的表现特质与如何建构一种客观形式的研究不够重视。自上个世纪以来,学院教育兴起,许多领域有了学科建设,绘画也得到了专门的研究。今天当我们在整合东西方绘画创造新绘画时,应该对绘画本身有更全部的认识和足够了解,否则创造新绘画也只是空喊口号而已。清华大学美术学院韩敬伟教授是在东西方绘画融合实践的进程中有特殊经历和贡献的著名美术教育家和画家,他在教学科研方面取得了显著的成绩,曾获国家级教学成果二等奖。他主讲的《山水画技法》课程被认定为首批国家级一流本科课程,并出版了多部教材和专著,如《山水写生教程》、《韩敬伟扇面集﹣山水教学稿》等。此外,他还在线上开设了两门中英文课程《山水画技法》和《山水写生》,通过学堂在线向全球开通,极大地推动了中国山水画的国际传播。

他还是一位中国当代著名的山水画家。他的作品多次在全国美术作品展中获奖,包括第七届全国美术作品展铜牌奖、第九届全国美术作品展优秀奖、第十届全国美术作品展铜牌奖、第二届全国中国画展银奖和第二届中国美术金彩奖展铜牌奖。这些荣誉不仅体现了他在艺术上的卓越成就,也证明了他在山水画领域的深厚造诣。

本期专辑研究韩敬伟老师艺术道路的抉择与探索,最终捋出他的探索的路径和取得的成果,总结出他在中西绘画融合实践上的贡献。概括的讲他的前段艺术实践是以西入中,他入中的经历非常特别,他连续四年骑自行车考察黄河流域传统文化遗迹,民间美术和各地风情俗,开始了他回归传统的计划。他的中段艺术活动主要将考察黄河所获的体验转化为出大量的绘画作品,并展开对传统经典文集、画论的研究,对中国画本质追求与表现方式及笔墨形式生成原理进行了深入的讨论,形成多篇论文,编著多部教材。他的后段艺术探索主要是将西方现代艺术取得的能将情感转化为客观形式的理论与实践方法的成果融入教学和个人创作实践中,并总结出形态结构、形色结构、形质结构有机结合体是落实审美感受的形式内核,这是他在中西绘画整合探索实践的理论研究与绘画创作的核心要点。下面将具体介绍他每一阶段的实践经历和艰苦卓绝的探索过程。

一、学院教育

我们知道,20世纪中国的美术教育基本是西化的。上个世纪70年代我国开始恢复高考的第二年,也就是1978年,韩敬伟考入了鲁迅美术学院。据他回忆:“入学后的头两年,基本是以素描课为主。从石膏像到人物写生,从着衣人物到人体写生,人人练就了一手扎实的基本功,也称扎实的造型能力。这意味着我们一出手,就能把握一个准确的比例,透视,严谨的结构和客观对象的个性特征。因此,人们习惯把造型能力理解为写实能力。能够把客观物象真实的表现出来,这也是当时的一种追求。”可以说韩敬伟最初接受的美术教育基本是西方古典艺术理论和绘画方法。直到后来印象派画展在中国首展后,他的眼睛又开始瞄上西方现代艺术,至于中国传统绘画对他没有产生多大影响。但他是学中国画的,总要拿起毛笔,要在宣纸上作画。但那时只能是用中国画的工具去画素描,而不是在传统文化心理作用下进行造型和运用笔墨结构的方式来表达审美理想。他回忆说:“能够给他们带来真正传统绘画的老师很少,因此国画系毕业的学生真正懂得中国画奥妙的人是很少的。”

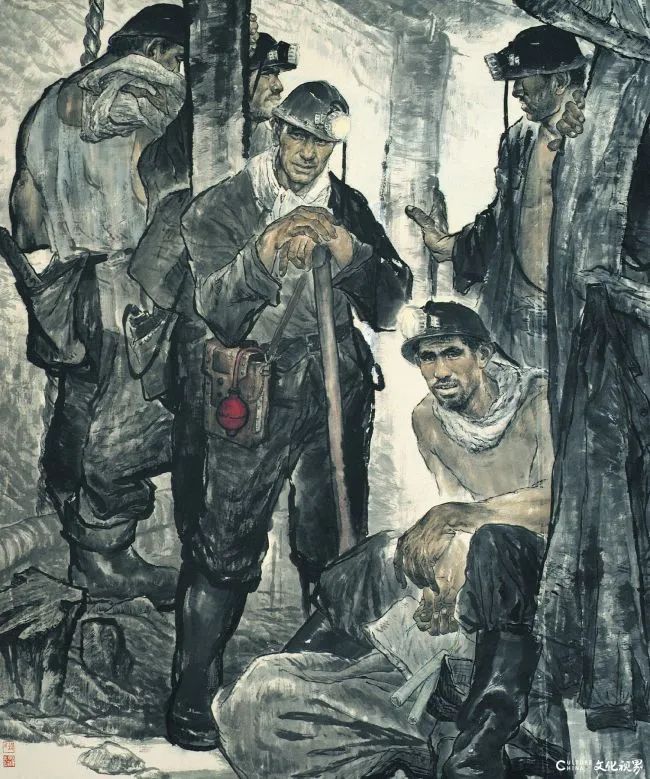

矿工200cmx160cm 1982年

1982年韩敬伟于鲁迅美术学院国画系毕业,分配到辽宁画院,这是人们认为理想的画画的地方。他开始进入了艺术生涯第一个创作期。很自然,他这个时期所创作的画,是延续在学校建立的审美趣味和表现方法,只是对西方近现代和东亚近现代艺术研究更多了一些。从塞尚到毕加索,从西欧现代的艺术到日本绘画,从中体会与西方古典绘画不同的内涵和寻找艺术获得彻底自觉地钥匙。在探索中它的着眼点已经落到空间表现,色彩表现,画面结构以及造型意识上的研究。

少妇160cmx110cm 1984年

从他所创作的作品中可以看出,他那个时期的作品面貌不定,表现手法多变,或工笔,或矿物质,穿梭于西洋,东洋,本土艺术之间。他那时年轻,创作精力旺盛,不过也是他最困惑的时候。他曾写道:“我深深感到,横亘在我和艺术之间的是辉煌而伟大的传统(东方的与西方的传统),这种存在常常使我感到无路可走,有时画完一幅画,我会悲哀的发现,我在重复另一个人的道路。”因为他那时还没有建立自己的审美体系,他的画法多变,也表明审美旨趣不定,表现上还没找到自己得心应手的方法。如何走出这种困境,寻找到艺术精神上的自我,他却发现举步维艰。也就在此时,他总在思考这样一个问题,一个中国画家究竟应该怎样建构创作主体才能形成自己的面貌。这是他人格自觉和艺术自觉地黎明前的黑暗。

矿工浴室125cmx246cm 1985年

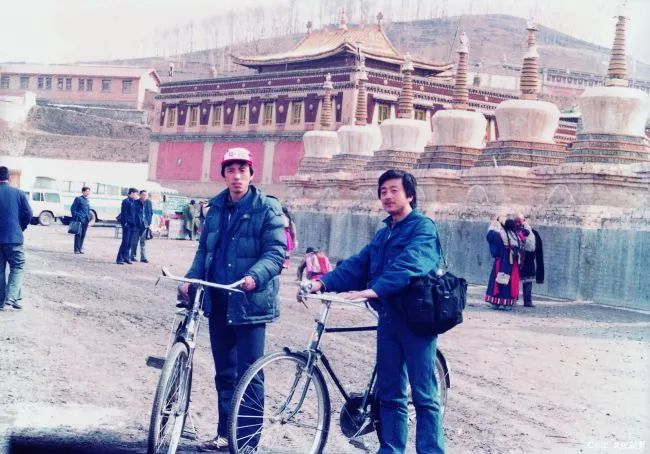

二、历史性的抉择——黄河考察

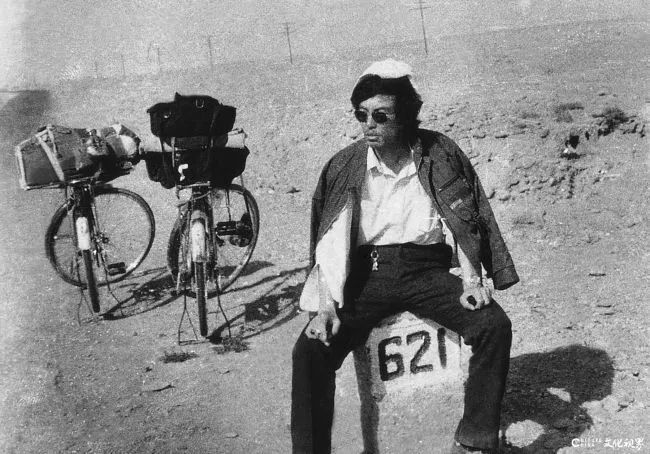

正值中国画坛掀起“八五美术运动”的时候,他没有参与到运动中去,反而悄悄的骑着自行车,从黄河源头开始了长达四年的黄河流域九省区的传统文化遗迹、民间艺术和各地风俗的考察。他坚信黄河孕育了中华文明,也一定会告诉他艺术的真谛是什么,艺术的自由王国在哪里。

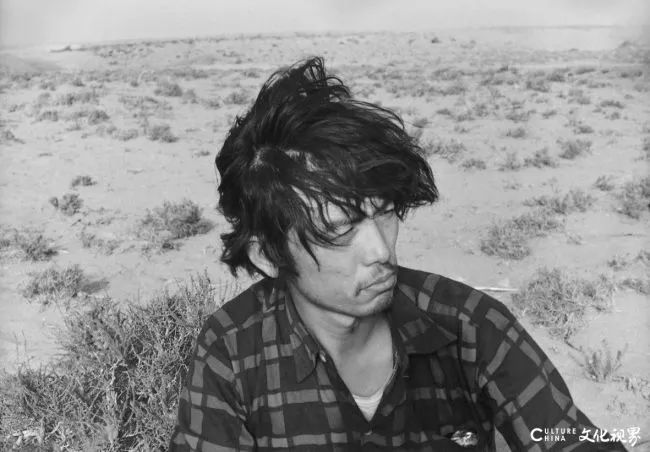

黄河考察于塔尔寺

他的考察很宽泛,大体有彩陶、岩画、汉像石、壁画、建筑、石刻、雕塑、陶器、青铜器、瓷器、玉器、金银饰品、木刻、绘画、书法、篆刻、民间艺术、各地风情、自然风貌等等。他全身投入母亲河,把自己作为黄河的一部分,作为这条雄浑的生命之河的一条支脉,一起奔向大海。历经四年的艰苦寻觅,他就像一个苦行僧,“顶酷暑,冒严寒,受困沙漠,遇难荒原,甚至路逢歹徒,孤身搏斗……,真可说是历尽艰苦,屡经劫难,其心也诚,其志也坚,借助黄河的湍急流水,涤荡自己身心上的积垢,使自我来一个脱胎换骨的再塑造。”(杜哲森评述)能够让一个人做到九死而不悔的去追寻,究竟韩敬伟老师获得了什么。他在一次演讲中说:“我了解了黄河,并开始认识了这条河所孕育的文明。”这是一个有责任感的中国艺术家应有的觉悟,他清醒地意识到,了解这个民族几千年来创造的文化是十分重要的。也只有对本土文化有深刻的认识,才有可能去发展它。因此韩敬伟老师没有参与当时美术运动,而向母体文化回归。是因为他感到中国艺术向前发展不能另立炉灶,要在深刻认识本民族文化精神的基础上,融合外来先进文化向前发展。

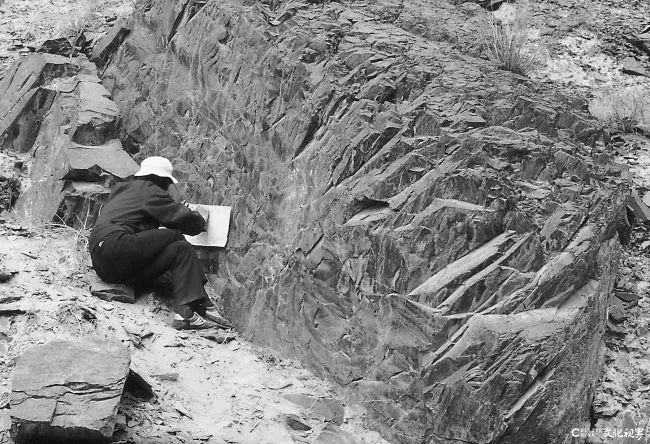

考察阴山山脉狼山岩画

嘉峪关

考察嘉峪关岩画

艺术的生命以创新为标志,停滞下来就意味着死亡。往往在冲破传统之网前,得先有个入网的过程,得其精髓要旨再图发展,在这个问题上古今多有至理名言。韩敬伟老师的黄河之行是亲身实地的考察,比起看书本来得更真切,更具体。由于是骑自行车而行,走得也非常仔细,时间也很长。边走边看,边思考边消化,这是一次难得的向传统学习研究的机会。他能不畏艰难困苦,是因为他所得到的东西是他一生都享用不完的,由此也为他今后学习传统,突破传统奠定了良好的基础。

在考察中彩陶、岩画、壁画、画像砖对他的影响很大。他发现自己曾经研究西方现代绘画的感悟,在中国传统艺术中都能得到落实。特别感憾的是二维空间表现的王国不在西方,而是在中国传统艺术表现之中。这对于一个全面接受西方古典绘画教育的韩敬伟来说,能够理解二维绘画表现的妙趣是他修正艺术观念和表现意识最重要的一环,是他对美的认识与追求的重新梳理的开始。当传统艺术打开了他的心扉,他似乎明白,艺术创作最大障碍是某种理性带来的困扰。以往的艺术表现多陷入两种需要不能自拔,一是认知性需要,另一个是实用的需要,而审美的需要被挤掉了。那么什么是美?中国艺术家审美理想是什么?这便成为他日后主要思考和研究的基本内容。

对于审美主体建构问题,不是一个短期能够完成的,十年、二十年乃至一生能够完成一个理想的主体建构都是不容易的。但韩敬伟老师走黄河,是深入到母体文化的发源地,切身感受黄河文化的特征和各种表达方式,这对于一个受着西画教育的年轻人来说,艺术思想上确实是一次相互冲撞相互融合的过程。当时他所思考的是东西方艺术相对永恒不变的东西,也是视觉艺术本身能够表达出世世代代不同地域人的情感,不同的思想和意志的内在规律。对于中国传统美术的理想追求,他当时还没有足够的理解,但彩陶、敦煌壁画、画像石,足以让他感觉到中国传统美术巨大的震撼力。他感憾我们的祖先在艺术上有如此想象力和创造力,他也开始怀疑西化的美术教育加强了模仿能力,却忽略了创造和想象能力的培养,这与中国美术发展是相悖逆的。

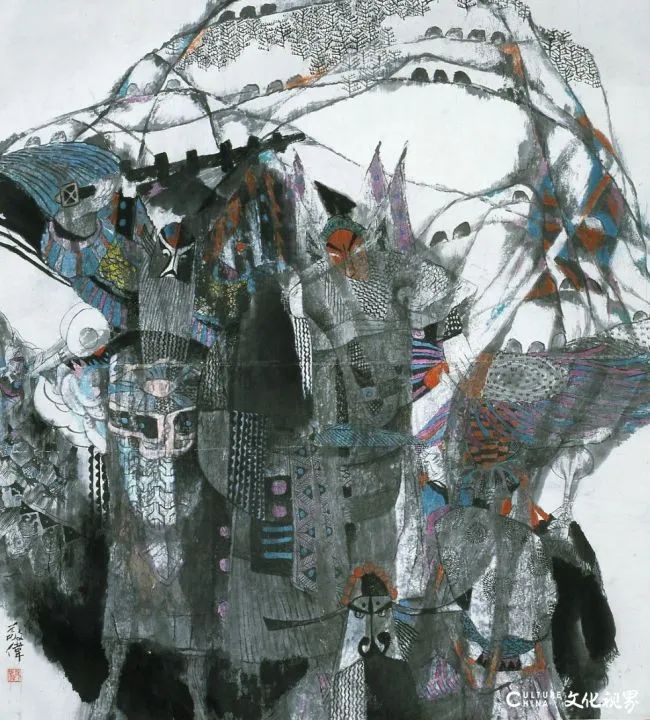

《社火》180cmx200cm 1989年 获第七届全国美展铜奖

中国的传统美术始终没有走上模仿这条路,一直能够超越物理属性,上升到一种精神性表现,而且这种精神性表现有时是一个时代的普遍追求,可见中国的人文思想有一个比较稳定的而且是较多人所信仰的,那就是中国文化精神。能够准确把握这种精神十分必要,这是中国人对整个世界判断和认识的基础。有没这个基础大不一样,因为人生是短暂的,对于文明的积累只有继承,不能像原始初民那样,事事要经过自己的体验来获得才智,我们不是继承本民族的传统(东方传统),就是继承西方的传统,也有智慧的人可将东西方文化融会贯通。使东西方的文明得到整合而发展。一个能够推动文明向前发展的人,都应该自觉的继承本民族文化传统,从中挖掘可用性资源,并进行判断与评价,通过与现代观念相整合,实现文化的再创造,这就是推动了历史的发展。韩敬伟老师当时的考察并没有想到这么深远,他只知道为了寻找和确立人格上的自我和艺术精神上的自我,为了寻找艺术的真谛和艺术的自由王国,走出画室,投身自然,奔向孕育了中华文明的黄河,是一定能够找到一条属于自己的艺术道路。

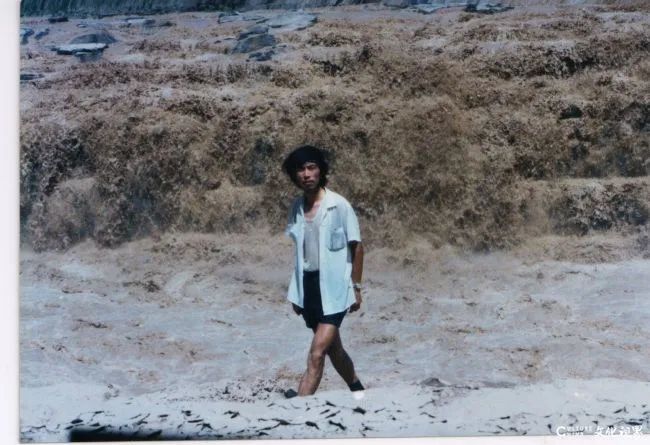

黄河考察于河西走廊

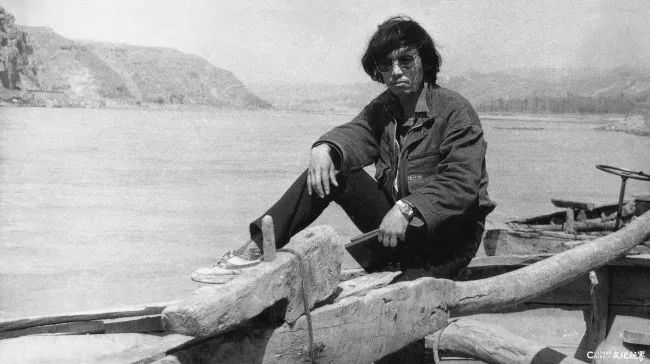

坐船漂流晋陕峡谷

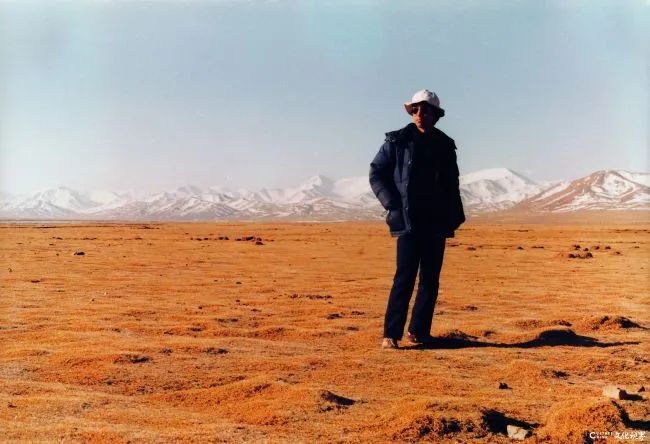

黄河源头考察

他曾感慨的写道:“黄河考察改变了我的人生,同时改变了我的绘画。这首先是因为,我在黄河完成的不是用固定的眼光或观念去发现并判断的一种考察。而是以一种类似僧人的苦行,来破坏自己固有的知识体系。我把自己推进大自然的深处并融进大自然,我不带任何理性的框架,除去了一切杂念,包括我曾经建立起来的艺术观念和创作原则。我是作为黄河的一滴水走向黄河的,是作为黄河两岸一个普通生灵来感知黄河的,我曾经和流浪者一样在青海高原上与朝圣的僧人结伴而行,曾经和黄土高原老汉一样放羊打链枷,曾经与船夫一起漂流黄河……。当我真正地走进这片土地,我发现我曾经有过的关于人生、关于艺术的思考是那么幼稚可笑。我真正感到大千世界是伟大而深沉的,是艺术无法企及的。在历尽种种坎坷,包括生命的考验之后。它能使人挣脱人世间的羁绊,它能使人站在一定高度来静观大千世界。这是一种修行,这种修行改变了我的生命状态,改变了我的思维方式,使我的生命走出那种理性的悬空状态,而真正开始注意大自然生命本体的体验。其结果是我有了新的发现,哪怕是司空见惯的事物,也能够体验到生命的秩序与节奏,绘画语言也开始为了揭示这种体验而重建。”

西出玉门

考察民间艺术家

黄河考察于西夏王陵

理论家孙世昌教授在撰写的“透网之鳞,海阔天空”一文这样评述到:“自1986年到1989年的四年间,他像苦行僧一样,四次考察黄河,骑自行车途经青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕北、山西、河北、河南、山东九个省市自治区。单骑考察使它真实的感受了不同地域的自然山川,获取全新的创作素材,领悟了博大而沧桑的黄河文化和生长繁衍在这块土地上的人如璞玉浑金般的朴实真情,以及保留至今的传统艺术和多彩多姿的民间艺术。正是在这使他猛回头,在内心深处产生重温古老民族传统艺术的激情和意愿,他理解了这块土地上的人和文化是水乳交融的,深深地感到了传统文化沉甸甸的分量。同时,他在这自然与文化中,认识到自然的无限与永恒,历史长河的深远,漫长,个体生命有限,洗刷了他身心的浮躁,其实他认识生命的价值和自己应摆的位置。可以说,这四次考察,收获是全方位的。”

黄河考察

黄河壶口瀑布

黄河考察对他冲击最大感受最深的是民间美术。民间艺人的创作状态和表达方式,是传统美术的样板,他感慨的说:“在黄河上苦行的过程中,我接触了丰富感人的民间艺术,认识到那些曾为自己不屑一顾的民间艺术竟散发着如此令人激动得芳馨,我感到只有在这些民间艺术中,艺术才能成为一种纯粹的心灵感知与直觉运动。”这些民间艺术家没有受过多少文化教育,他们是不带有任何束缚地去认识感知世界与人生,并根据自己的喜好进行创作。他们随心所欲的组合画面与色彩,在他们的艺术世界里,没有规则,没有规律,只有心灵的流动痕迹。但他们的画却有着一种惊人的美感,那种质朴,雅拙,大胆的构图与整体效果显示出旺盛的生命力与内心的激情,以及特有的秩序美。这种创作状态来自民间艺术家与大自然的亲合关系。他们的生活都很贫困,但是他们没有感觉多么痛苦,他们祖祖辈辈都是这样乐天知命,自得自适的活着,这是中国人最朴素的人生境界,也是中国人崇尚的最高境界。这些民间艺术家曾对他的艺术创作有过重要的启示,对他的人生给予了深刻的启迪。他感受到了黄河两岸人们的那种温良的品格,这是中国人有别于其他任何民族的一种品格,辜鸿铭先生把温良解释为“同情与智能这两样东西相结合的产物,”由于有了这种温良,人们在心灵世界得到安宁和满足,他们一定像梦一样度过一生,而这种梦也一定像在苍茫的高原上喊唱着震撼千古的情歌一样美丽,才使得世世代代生生不息,用生命的洪流汇集成泱泱的黄河之水,构铸成中华文明最深沉的一部分。韩敬伟老师在他的画跋中多次提写过这种美丽的梦。在《远村》中他曾提写到“千年的宁静是件温暖的衣裳,如果有一种梦像信天游一样美丽,又何必在痛楚中醒来”。还有《老梦》的题跋:“人生是梦,世界是梦,不是所有的梦都能惊醒。只要目光能洞穿长夜,只要双臂能挥落夕阳。”这就是韩敬伟老师从黄河两岸民众的生命状态中,体验到的人生境界。

《玩耍 》63cmx63cm 1989年

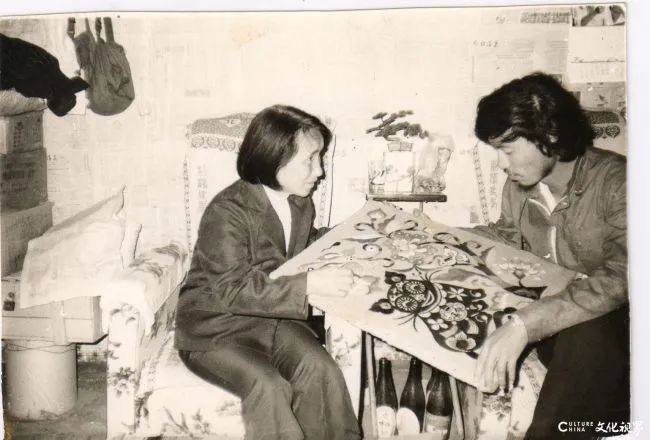

韩敬伟老师深入民间是实实在在地,他在户县农民画家王景龙家住过,在陕北剪纸大师高今爱、王兰盼、库淑兰家住过。那种深入不是一般性的了解,而是同吃同住共同创作,在生活中领会民间艺术家从事艺术创作的心理和艺术表达过程中的状态。他在几篇日记这样写道:“民间艺术家普遍没有什么文化,没有正规学过艺术表达的技能。因此在抒发内心情感的时候,往往寻找自己身边能够顺手拈来的材料为情感表达媒材。剪纸、绘画、面花、刺绣、布贴、泥塑等成了民间艺术家常见的艺术形式。他们在表达中没有什么顾虑和人为的任何限制,自自然然的用手中的材料,随心所欲表达自己的愿望。这是最纯真的表达,是原发性的表达,是人世间最珍贵的表达。”

民间艺术带有很强的娱乐性。正月里踩高跷、划旱船、舞龙狮,走街窜巷,舞的满身汗水却非常投入。看的人越喝彩舞的越欢,有时只招待一杯水,几把大枣和花生,歇上一会再去舞,直至精疲力竭才肯收场,为什么会这样,为了享受,为了激情的表达,能没命的舞,还有那么多人看,一年才有几次。这是民间艺术活动的状态,我们从事专业艺术活动的人缺少这种状态。艺术活动以外的事经常困挠着你,创作活动中缺少激情和娱乐带来的享受,因此作画最终是些技术上的操作而已。

《正月里 》63cmx63cm 1989年

民间艺术夸张、想象力和创造力是令人钦佩的。那种大胆的用色、大胆的造型,大胆的构图,毫无因果联系的物象组合及打破物理属性的玄妙的效果,显示出了旺盛的生命力与内在的激情。

韩敬伟曾在民间艺术家那里找到了一个艺术家理想的人生境界和真正的创作状态。这个理想的人生境界又是怎样的呢?他说:“如果用一个字概括就是‘真’。这个‘真’是指未经人为的,也指本原,本性等。朱自清有一文《陶诗的深度》里有一句‘真’就是自然。”这里的自然是自自然然的意思,人生能如此这样,也就近乎道家探究与追求的自然之“道”了。有了这样一个人生境界,创作上也一定能够进入出于美与心灵的需要,不受限制的表达自己的愿望,没有修饰,不讲什么规则,随心所欲的表达自己所感受到的生命情境的状态。

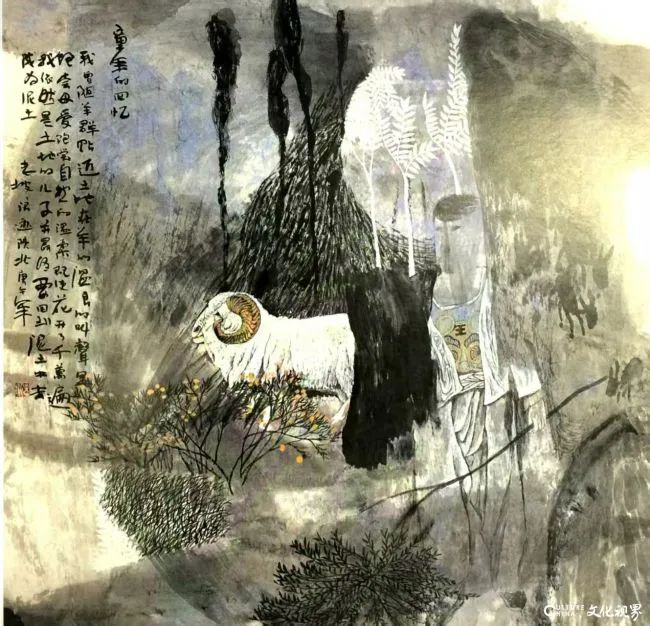

《童年的回忆》3cmx63cm1990年

《山野村姑 》70xmx50cm 1992年

三、黄河给予的馈赠

经过四年的黄河考察,他已经有很大的变化,面对浩如烟海的黄河文化遗迹和多姿多彩充满生机的艺术,他感到艺术道路如此宽广,他开始走出困惑,开始打破曾经建立的艺术法则.在艺术观念、表达方式、艺术语言上,开始向着东方的表现和民间艺术复归。

韩敬伟老师从黄河回来,没有感到那么兴奋,反而内心更沉重,由于这一行感受太多,需要研究消化的东西也太多。于是他远离城市,隐居山林,静静地消化黄河给予的滋养,梳理本土文化的价值所在。他开始进入了疯狂的创作阶段。借着彩陶、敦煌壁画,汉石雕刻和魏晋墓室壁画等等文化遗风,借着民间艺术自由的创作状态的启迪。他开始逐步摆脱心理束缚,按照自己理想愿望进行创作,并充满着创作激情。中央美院教授杜哲森先生曾对韩敬伟那个时期的绘画评论说:“从韩敬伟的作品中,我们不难看出他对传统绘画中的形神观念,时空表现,意蕴构成,直到笔墨章法等方面都进行了大胆的变革,固有的规矩法度在这里都可以打破,他所看重的只是如何将自己的所见、所思和所悟充分地表达出来,他的画风一如滋润他艺术的黄河之水,一任自己的性情和潜能自由地奔淌在广阔的大地上,又像那‘西北风’流行歌曲一般,是如此的强劲,粗犷,热烈和纯情。同传统绘画比较起来,韩敬伟的绘画确有某种‘野性’,但这正是他的艺术的生命活力所在,是只有他们这个年龄的艺术梯队才可能具有的品格与优势。”

《望夫口》63cmx63cm 1991年

《横渡 》365cmx142cm 1992年

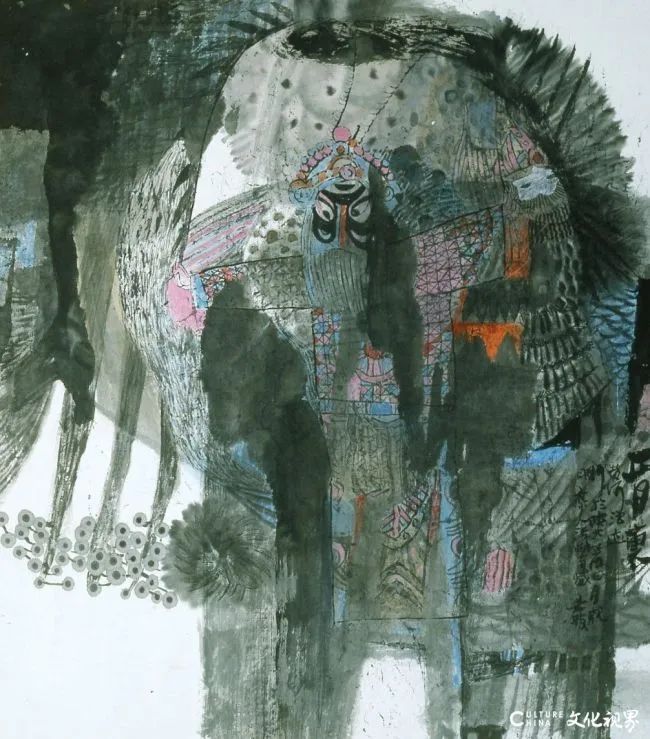

韩敬伟老师的绘画可以说是“集专业画家的艺术素养,民间美术的抒情手法,传统艺术的意蕴掺透和西方美术的现代构成于一体的创作”。(杜哲森评语)四个方面中民间美术对他的影响尤其显著,正是对民间艺术有了这样深刻的认识,再加上自己对中西传统美术的研究心得,以及自己所具有的艺术悟性和进取精神,使韩敬伟老师得以逐步摆脱原有的理性和观念的束缚,从种种既有的创作模式中摆脱出来,用自己的心灵去感受事物,在这个感受过程中,他要发现和把握的不再是事物的表象,而是蕴涵于表象里的生机,活力,韵律与节奏,而且要将这一切熔铸成一个完美和谐的整体,并使之与‘道体’—-即无形的大象之美相契合,从而进入艺术的至高境界。在这个方面,他已迈进了可喜的一步。他的画在用笔上是野战无律,在用墨色上是随意点染,在构成上是纵横捭阖,但却给人以粗头乱服中见姿质,纵任无方中显功底的感觉,颇有化腐朽为神奇,不经意中见慧心的艺术特色。从他的作品中,人们惊奇地发现,在这寻常不过的黄土坡上,竟有着如此丰富的色彩,如此厚重的体量,如此深邃的意境和如此感人的情思,一扫人们观念中黄土高原那种萧瑟荒寒,沉闷老旧的印象。这里的高岭长坡,茅舍窑洞无处不有生机,无处不有诗意,清新,明快,幽邃,携永构成了韩敬伟老师国画创作的主旋律。

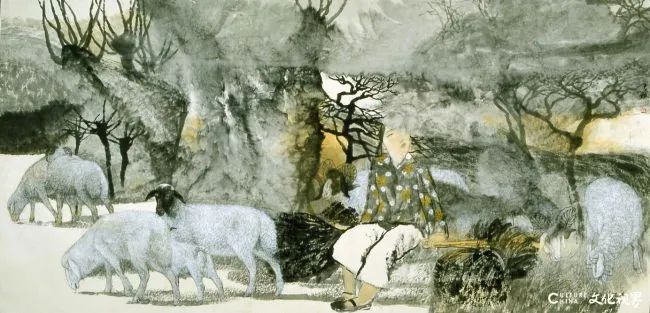

《早春 》125cmx246cm 1992年

他封闭了三年搞出了一批作品。于1992年在中国美术馆举办了一次个人画展,时任中国美术馆长扬力舟先生评论说“韩敬伟的画作无论画幅大小,容量都很大。一批源于黄河两岸的风情画,若论北方农村那种沉雄厚拙的地貌与人文内涵的捕捉,凭其构图经营的精妙,人物与山川的现代构成,切割与融合。合理与非合理间自由取舍,主体内在深沉的爱与诗情画意的抒发,充满着灵动巧妙和创作激情。如论笔墨设色,即不失黄土高坡的苍茫浑补,还透出了作者轻盈,灵巧的特色;其勾勒,点染,泼墨,泼彩,有机和谐,交织错落,对比有致,写意与工笔之间,又参有装饰情趣,自由驰骋”。这个时期韩敬伟老师的创作很有激情,他与两位画友一同隐居在一个相对封闭的山上,日夜探讨,研究,创作,把黄河给予的东西,力争溶化到血液中,转化成属于自己的东西。他的探索是多方面的,作品的画貌也多样化,既有具象写实遗风,也有考察后受多方面艺术影响的变化。大体上这个时期创作,出现了以下几个方面的研究与表现:

1.具象写实的延续

这类作品多半是描写各地风俗的绘画,也是他创作初期经常使用的手法。因为具象写实的手法是不用改造的,也是他最熟练的表现手段。所以对黄河各地风俗的新鲜感受和全新的题材,多半适用具象写实手法来创作。这些画有写意的,也有略工紧的,都反映了韩敬伟老师扎实的写实功夫,这是他在大学里锻造出来的。但是这类作品并不多。他十分清楚的意识到最终的面貌并不是这样,但在新的追求和表现还没有浮化成形的时候,也只能运用自己所具备的表现手法。

《戈壁风》142cmx365cm 1988年

2.敦煌壁画,汉画像砖影响下的创作

随着创作不断的探索与发展,韩敬伟对敦煌壁画中北魏和汉画像砖的画面布局很感兴趣。北魏壁画运用粗犷的线条支撑画面结构;运用线条的长短,繁简的对比控制画面节奏;运用色彩的色形变化丰富画面结构启发着他的创作。他在《曾经的战争》中,把上述对敦煌壁画的认识,转化为具体实践,借用战争的素材,画了一副近似北魏壁画效果的画,尽管还没有摆脱北魏壁画的影子,但是由于加入壁画的审美趣味和表现手法,才突破了固有的具象写实手法,这是一个十分重要的转折。

《曾经的战争》365cmx142cm 1992年 中国美术馆收藏

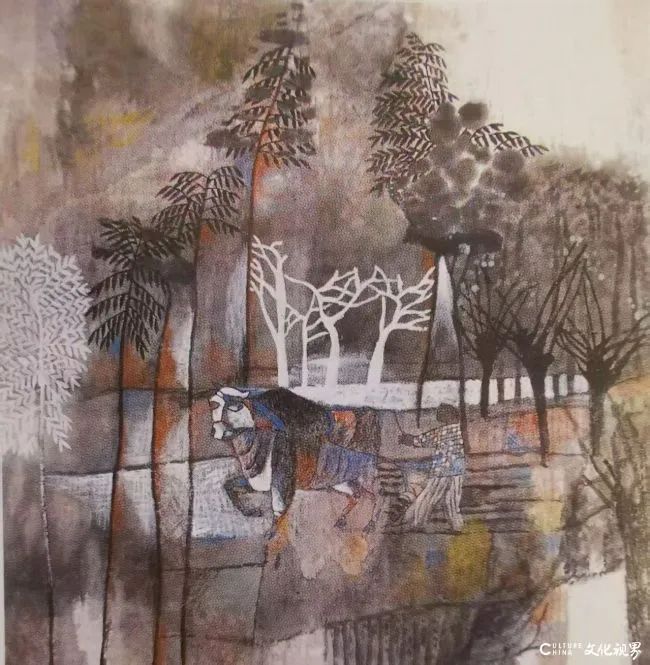

汉画像砖的画面布局属于平面化的结构,所有的画面因素在两维空间中进行变化和组合。他创作的《春耕》,深受汉画像砖的影响,把各种树、耕地、牛、人物都处理成一个平面效果,在这种画面上,不在表现真实的春耕场面,而重在表达画面由纵横,疏密、动静、长短及色彩与黑白变化上的节奏和秩序。这在审美观念上是一次极大的突变,这意味着韩敬伟创作由过去的写实性和再现性向着写意性,东方的表现性转变。

《春耕》65cmx65cm 1991年

3.民间美术影响下的创作

民间美术对他日后发展起到十分重要的作用。那种无拘无束的自由创造心态,那种奇妙的塑造和富有表现力的色彩,完全从心灵里自然而生,轻松随意地流出,这是真正的艺术创作不可缺少的。而往往专业画家缺少这种创作状态。他所作的《社火》,《正月里》,《走西口》,《转动的磨盘》等是受民间美术影响下的产物。无论从选材到表现往往能够借用客观物象,自由自在的按着自己的审美意图进行创作。为了建立画面秩序,一切造型,色彩,质地上的变化,都在主观的情感控制下,实现了富有想象力和充满激情的表现,而且画面因素的组合又十分协调自然而生动,毫无刻意。这是真正领会民间美术创作要旨的艺术活动。